Wie der Bambus beim Bauen helfen kann – Forschung im Botanischen Garten Hamburg

14. April 2025

Foto: Tom Morgenstern

Bambus ist erstaunlich: Er wächst schnell, wird meterhoch – und das mit verblüffend schlanken Durchmesser. Trotzdem hält er starkem Wind und Wetter stand. Doch wie schafft die Pflanze das? Genau dieser Frage geht der Doktorand Tom Morgenstern im Rahmen des Sonderforschungsbereichs TRR 280 nach.

Text: Tom Morgenstern

Der Sonderforschungsbereich TRR 280 „Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen“ ist ein Projekt, das die Bauweise der Zukunft erforscht, inspiriert von der Natur.

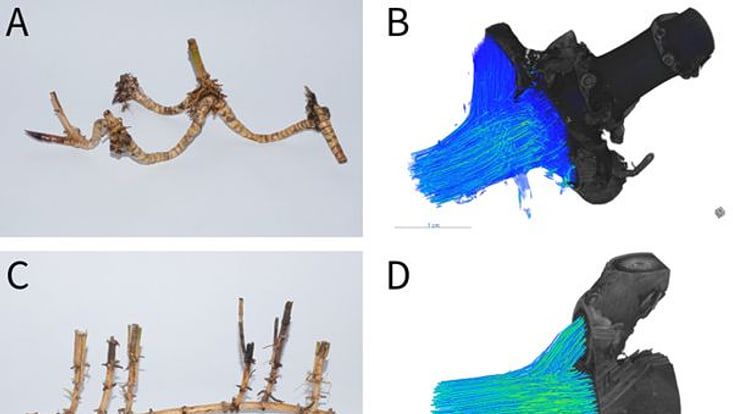

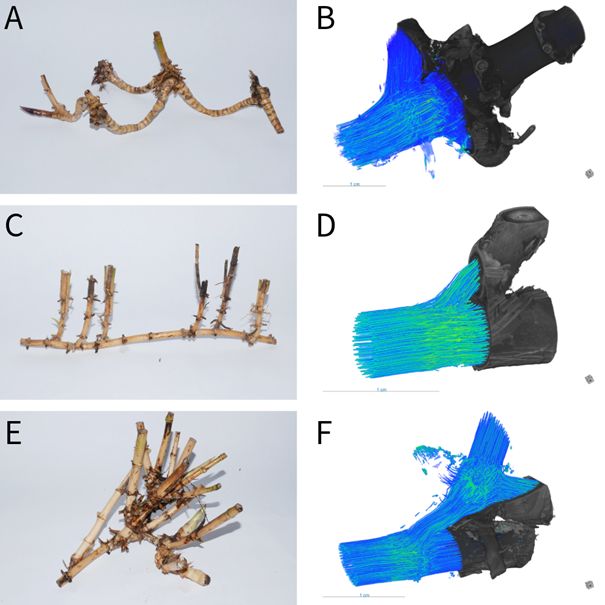

Im Zentrum der Arbeit steht der Übergang zwischen dem Rhizom und dem Spross der Bambuspflanze. Das Rhizom ist ein unterirdisches Sprosssystem – es ähnelt Wurzeln, dient aber vor allem der Ausbreitung der Pflanze und verankert sie im Boden. Der Spross ist das, was wir oberirdisch als Halm oder Stängel sehen. Der Übergang zwischen diesen beiden Bereichen ist besonders interessant: Hier ändern sich die Kraftrichtungen auf kleinstem Raum – von Zugkräften im Boden zu Biege- und Druckkräften über der Erde. Genau dort muss der Bambus besonders stabil gebaut sein.

Ein Schlüssel zur Stabilität liegt in der inneren Gewebearchitektur der Pflanze – genauer: im Verlauf sogenannter sklerenchymatischer Fasern. Diese Zellen sind besonders zugfest, also widerstandsfähig gegen Zugbelastung, und wirken wie natürliche Verstärkungen. Tom Morgenstern untersucht, wie diese Fasern im Übergangsbereich verlaufen und wie sich das zwischen verschiedenen Bambusarten oder Verzweigungstypen unterscheidet.

Das Ziel: natürliche Prinzipien verstehen und auf technische Anwendungen übertragen. In Zusammenarbeit mit anderen Projekten im TRR 280 sollen die Erkenntnisse dabei helfen, ressourcenschonende Baustrukturen zu entwickeln – etwa innovative Fundamente aus Carbonbeton, die mit möglichst wenig Material auskommen, aber trotzdem stabil sind.

Für seine Untersuchungen nutzt Tom die vielfältige Bambussammlung des Loki-Schmidt-Gartens in Hamburg. In Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Linnea Hesse werden die Pflanzenteile nach speziellen Vorbehandlungen im Mikro-CT untersucht – ein bildgebendes Verfahren, das ähnlich wie ein medizinisches CT funktioniert, aber winzige Strukturen im Gewebe sichtbar machen kann.

So entsteht ein spannender Brückenschlag zwischen Botanik und Ingenieurwesen – mit dem Ziel, von der Natur zu lernen und nachhaltiger zu bauen.

Foto: Tom Morgenstern